Die Interflug Gesellschaft für internationalen Flugverkehr mit beschränkter Haftung war die staatliche Fluggesellschaft der Deutschen Demokratischen Republik und fungierte zudem als Dachorganisation für alle anderen kommerziellen Luftfahrtaktivitäten des Staates, zum Beispiel Agrarfliegerei, Flugsicherung und Betrieb von Flughäfen. Das 1958 gegründete Unternehmen wurde 1991 nach der deutschen Wiedervereinigung aufgelöst.

Gründung und Anfangsjahre

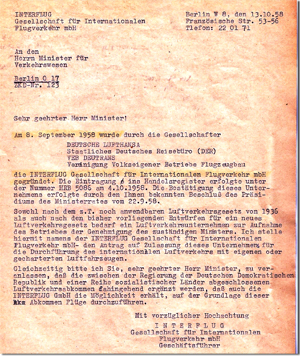

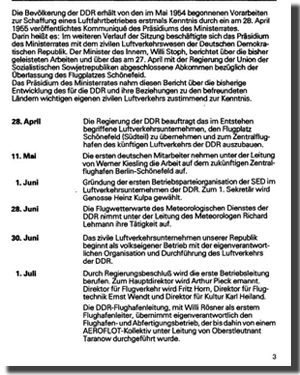

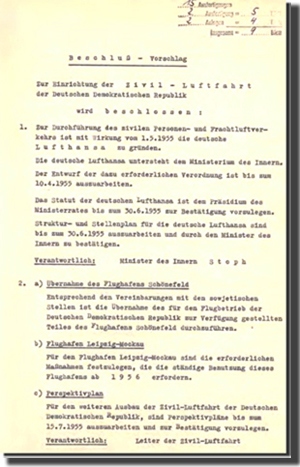

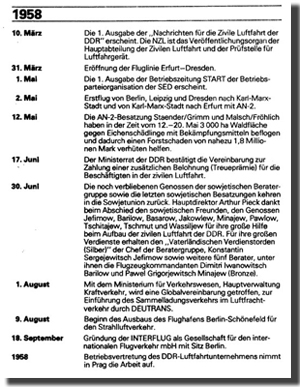

Die staatliche Fluggesellschaft Interflug wurde am 10. September 1958 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

Ziel war vorrangig die Durchführung von Bedarfsluftverkehr im sogenannten Charterflug. Damit entstand neben der Deutschen Lufthansa der DDR – die vorrangig Linienverkehr betrieb – eine zweite Fluggesellschaft in der DDR. Die Schaffung dieser Luftfahrtgesellschaft war durch die damals herrschenden politischen Verhältnisse, vor allem durch die sowohl politisch als auch wirtschaftlich geführte Auseinandersetzung mit der Bundesrepublik Deutschland, begründet.

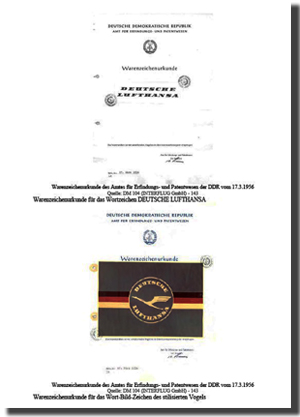

Die westdeutsche Lufthansa, die im September 1954 aus der Konkursmasse der liquidierten „alten“ Deutschen Lufthansa AG das Firmenzeichen und die Flagge erworben hatte, verhinderte Versuche der DDR-Lufthansa, in internationalen Organisationen Mitglied zu werden. Auch der Flugverkehr in das westliche Ausland gestaltete sich für die Deutsche Lufthansa der DDR immer schwieriger, da Überflug- und Landerechte nicht oder nur eingeschränkt gewährt wurden. Unter diesen Umständen schien die Gründung einer zweiten Fluggesellschaft einen Ausweg zu bieten. Dabei wurde die Interflug jedoch von Anfang an zusammen mit der Deutschen Lufthansa der DDR betrieben.

Schwerpunkt war in den Anfangsjahren der Flugverkehr zur zweimal jährlich stattfindenden Leipziger Messe. Da die Interflug nicht über eigenes Fluggerät verfügte, wurden Maschinen der ostdeutschen Lufthansa genutzt. Anfänglich änderte man Lackierung und Beschriftung, später versah man die Maschinen nur noch mit einem zusätzlichen Unternehmenslogo.

Anfang der 1960er Jahre verschärfte sich die Auseinandersetzung über die Nutzung des Namens „Lufthansa“ zwischen den beiden namensgleichen Fluggesellschaften der Bundesrepublik und der DDR. Ein von der Deutsche Lufthansa vor dem Höheren Wirtschaftsgericht der jugoslawisch-serbischen Teilrepublik in Belgrad angestrengter Prozess wurde im September 1963 ausgesetzt, nachdem der DDR-Verkehrsminister Erwin Kramer vorgeschlagen hatte, die Deutsche Lufthansa der DDR zu liquidieren. Flugzeuge, Flugplätze und Streckenrechte der ostdeutschen Lufthansa gingen an die Interflug über, die damit auch den Linienflugverkehr übernahm und damit einzige Fluggesellschaft der DDR wurde. |

Eine Iljuschin Il-14 der Interflug vor dem im Bau befindlichen Gebäuden des Flughafens Berlin-Schönefeld |

Die Iljuschin Il-14 mit der Kennung DM-SAB flog bis 1968 im Passagierdienst der Interflug |

|

Entwicklung des Bereiches Verkehrsflug

|

|

Internationales Streckennetz

Schwerpunkt waren in den Anfangsjahren die Flugverbindungen in die sozialistischen Länder. So wurden Moskau mit Zwischenlandung in Vilnius, Warschau, Prag, Budapest und Sofia, aber auch Belgrad und Tirana angeflogen. Genutzt wurden vorrangig die Iljuschin Il-14, welche durch die ab 1960 zulaufenden Iljuschin Il-18 ergänzt wurden. Mit der Il-18 waren auch Direktflüge ohne Zwischenlandung nach Moskau möglich.

Da der Flugzeugbau in der DDR und damit auch die Entwicklung des ersten deutschen Strahlverkehrsflugzeuges, der von Brunolf Baade entwickelten 152, im Jahr 1961 eingestellt wurde, kam dieses Muster nicht wie ursprünglich geplant zum Einsatz. Die Hauptlast des Flugverkehrs wurde in den 1960er Jahren von der Iljuschin Il-18 getragen. Neben Flugzielen in den europäischen sozialistischen Ländern wurden Ziele im Nahen Osten und Nordafrika, aber auch in Asien angeflogen.

Das Zeitalter der Strahlflugzeuge begann für die Interflug im Jahre 1968 mit der Einführung der Tupolew Tu-134, einem zweistrahligen Kurz- und Mittelstreckenflugzeug. Dieses Muster war bis zum Ende der Interflug im Einsatz und führte den letzten kommerziellen Flug der Interflug von Wien nach Berlin-Schönefeld aus. Die Tu-134 bediente die innereuropäischen Kurz- und Mittelstrecken, wurde aber auch zu Flügen in den Nahen Osten und nach Nordafrika eingesetzt. Kennzeichnend waren für die Tu-134 – und viele andere sowjetische Flugzeuge – die aus dem hohen Treibstoffverbrauch resultierenden hohen Betriebskosten. In den 1980er Jahren wurde der Einsatz durch wirtschaftlich nicht instandsetzbare Korrosionsschäden, aber vor allem durch im westlichen Ausland mit diesem Flugzeugtyp nicht zu erfüllende Lärmschutzauflagen immer mehr eingeschränkt.

Mit der Einführung der Iljuschin Il-62 im Jahre 1970 begann auf den Langstrecken der Einsatz von Strahlflugzeugen. Die Ablösung der bisher genutzten Il-18 verkürzte die Reisezeiten erheblich und ließ einen wirtschaftlichen Flugbetrieb insbesondere nach Vietnam oder Kuba zu. Bis zur Einführung des Airbus A310 war die Il-62 das wirtschaftlichste Modell der Interflug. Überschattet wurde die Einführung der Il-62 durch den Absturz der ersten gelieferten Maschine DM-SEA am 14. August 1972 bei der Flugzeugkatastrophe von Königs Wusterhausen, bei der alle 156 Passagiere und Besatzungsmitglieder den Tod fanden.

Ab Mitte der 1970er Jahre kristallisierten sich bestimmte Schwerpunkte in der Streckenführung heraus. Neben den Linien in die sozialistischen Länder, hier auch nach Kuba und Vietnam, wurden vorrangig Flugziele im Nahen Osten und in Nordafrika bedient. Aber auch der Flugverkehr nach Skandinavien, Österreich und Belgien entwickelte sich. Neben dem politisch bedingt geringen Fluggastaufkommen in der DDR erwiesen sich hier jedoch Überflugbeschränkungen über NATO-Staaten als hinderlich. Die innerdeutsche Grenze konnte im Linienflugverkehr wegen Vorbehalten der westlichen Alliierten nicht überflogen werden, lediglich im Messeflugverkehr wurden in den achtziger Jahren zeitweise Ausnahmen gestattet. Ergänzend zu den anderen internationalen Destinationen kamen ab 1979 Flüge nach Athen hinzu. Flüge in die Niederlande mussten den Umweg über Dänemark machen. Da die Preise der Interflug für Flüge in westeuropäische Großstädte und zu Tourismuszielen bis zu 70 Prozent unter denen westlicher IATA-Fluggesellschaften lagen, nutzten auch Passagiere aus West-Berlin diese Verbindungen. 1981 erzielte die Interflug so insgesamt 20 Millionen Mark, für 1982 wurde das Doppelte erwartet.

In den 1980er Jahren trat insofern eine krisenhafte Situation ein, als die verwendeten Flugzeugmuster vor dem Hintergrund steigender Ölpreise immer unwirtschaftlicher zu betreiben waren, geplant oder ungeplant ihre Nutzungsgrenze erreichten und den sich entwickelnden Lärmschutzauflagen für den Betrieb in westeuropäische Länder nicht mehr genügten. Die Luftfahrtindustrie der Sowjetunion war jedoch vor Beginn der neunziger Jahre nicht in der Lage, entsprechend moderne, zuverlässige und wirtschaftliche Flugzeugmuster zu liefern. Witterungsbedingt konnte mit der Il-62 nicht immer ein Nonstopflug nach Kuba durchgeführt werden. Dies hatte zur Konsequenz, dass sich bei der erforderlichen Zwischenlandung in Gander im kanadischenNeufundland hin und wieder Passagiere zur Republikflucht anstatt zu einem Weiterflug nach Kuba entschieden.

In dieser Phase bot der Airbus-Konzern durch die Vermittlung seines Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Josef Strauß und unter Einbeziehung eines westlichen Bankenkonsortiums die Lieferung der Airbus A310 an. Möglich wurde dies, da Zivilflugzeuge von der CoCom-Liste gestrichen wurden, die westliche Technologie-Exporte sanktionierte. Zuvor hatte die polnische LOT bereits zwei Boeing 767 erworben, so dass es auch um die Platzierung von Airbus in den Märkten anderer sozialistischer Staaten ging.

Die gemäß den Anforderungen der Interflug modifizierten Airbus-Flugzeuge wurden 1989 an Interflug übergeben. Bestandteil des Vertrages war auch die Ausbildung der Besatzungen in Frankreich und Westdeutschland. Als Teil der Exportauflagen musste die Wartung im Westen erfolgen, der Auftrag ging an die Lufthansa Technik. Mit dem Modell Airbus A310-304 stand der Interflug ein modernes Flugzeug zur Verfügung, das wesentlich wirtschaftlicher zu betreiben war, über erheblich bessere Leistungswerte und einen deutlich gesteigerten Komfort für die Passagiere verfügte.

Eine Besonderheit der Interflug-Verbindungen war der Einsatz von Antonow An-26 der Nationalen Volksarmee im Linienflugverkehr nach Lemberg. Die Flüge dienten dem Austausch des beim Bau der „Erdgastrasse Freundschaft“ eingesetzten Personals. |

Innerdeutsche Verbindungen

Eine 1986 mit der Lufthansa vereinbarte Interflug-Verbindung zwischen Leipzig und Düsseldorf scheiterte zunächst am Veto der USA. Die Verbindung und damit erstmals ein regelmäßiger Flugbetrieb der Interflug zu einem Ziel in der Bundesrepublik wurde am 11. August 1989 aufgenommen: Die Maschine startete in Leipzig und flog über das Territorium der Tschechoslowakei in 90 Minuten nach Düsseldorf, wo sie von der westdeutschen Presse empfangen wurde. Bis zum 30. Oktober 1989 sollte die Interflug zweimal wöchentlich diese Linie bedienen - abwechselnd mit der Lufthansa, die ihren Flugbetrieb mit der DDR am 10. August 1989 aufnahm. Auch hier durften die Maschinen die innerdeutsche Grenze nicht überfliegen und mussten den Umweg über die ČSSR nehmen.

Inlandsstreckennetz

Das von der Deutschen Lufthansa übernommene Streckennetz wurde ebenso wie der Lufttaxidienst zunächst unverändert weiter betrieben.

Im Linienverkehr wurden Barth (nur Sommerflugverkehr), Berlin-Schönefeld, Dresden, Leipzig und Erfurt mit Iljuschin Il-14 angeflogen, Karl-Marx-Stadt mit Antonow An-2.

Im Herbst 1962 wurde der Liniendienst nach Karl-Marx-Stadt eingestellt, da der Flughafen als nicht ausbaufähig galt. Das Flughafengelände wurde Mitte der 1970er Jahre mit dem Bauabschnitt II des Wohngebietes Fritz Heckert überbaut.

Mit Zulauf der Antonow An-24 ab 1967 wurden die Inlandstrecken auf dieses Muster umgestellt. Im Sommerflugverkehr wurde nun zusätzlich der Flughafen Heringsdorf angeflogen.

Zunächst entwickelte sich der Inlandsflugverkehr durchaus zufriedenstellend, so wurden 1969 über 250.000 Passagiere befördert. Doch die auch in der DDR langsam einsetzende Massenmotorisierung und die Einführung des Städteschnellverkehrs der Deutschen Reichsbahn führten bald zu einem spürbaren Rückgang der Passagierzahlen. Dazu kam, dass die Antonow An-24 nicht wirtschaftlich zu betreiben war. Dies führte schließlich 1980, nach dem man kurzzeitig die Iljuschin Il-18 dafür verwendete, zur Einstellung des Inlandsflugverkehres. Die Flughäfen Erfurt, Leipzig und Dresden wurden jedoch weiterhin für den internationalen Linienverkehr genutzt.

Charterflugverkehr

Neben dem Linienflugverkehr führte die Interflug ständig Charterflüge durch. Mit Reiseveranstaltern aus West-Berlin hatte Interflug jedes Jahr umfangreiche Charterflugleistungen vereinbart. In den Sommermonaten wurden außerdem einige der Haupturlaubsziele der DDR-Bürger am Schwarzen Meer angeflogen. Häufige Chartereinsätze dienten dem Austausch von Schiffsbesatzungen des VEB Fischfang Rostock. Nach der Einführung der Let L-410 wurde versucht, dieses Muster als Geschäftsreiseflugzeug zahlungskräftigen westlichen Kunden anzubieten.

Sogenannte „Solidaritätsflüge“ der Interflug wurden ebenfalls als Charterflüge abgewickelt.

Bei Hilfseinsätzen in Äthiopien und Mosambik flogen NVA-Transportflugzeuge vom Typ Antonow An-26 mit zivilem Kennzeichen und unter Interflug-Flugnummern.

Mit Sitzpolstern und Teppichen ausgerüstet flogen diese Maschinen für die Interflug von Berlin-Schönefeld nach Lemberg und Kiew zum Bau der Erdgastrasse Druschba. Aufgrund der hohen Lärmbelastung wurden sie auch unter dem Spitznamen „Trassenbomber“ bekannt. |

|

Flugzeugbestand

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Flugzeugbestandes des Bereiches Verkehrsflug der Deutschen Lufthansa und der Interflug.

Die seit 1982 eingesetzte Let L-410 konnte als leichtes Transportflugzeug oder als Regionalverkehrsflugzeug für bis zu sechs Passagiere genutzt werden.

Beförderungsleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Beförderungsleistungen des Bereiches Verkehrsflug der Deutschen Lufthansa und der Interflug.

|

1956 |

1957 |

1958 |

1959 |

1960 |

1961 |

1962 |

1963 |

1964 |

1965 |

1966 |

1967 |

1968 |

1969 |

1970 |

Passagiere in Tausend |

12,5 |

69,3 |

153,5 |

180,9 |

256,4 |

212,6 |

301,8 |

328,5 |

357,3 |

418,8 |

518,9 |

649,3 |

719,1 |

809,5 |

841,6 |

Passagiere nach Millionen Kilometer |

11,3 |

40,1 |

73,6 |

96,0 |

164,7 |

158,5 |

298,7 |

306,0 |

311,5 |

373,0 |

484,3 |

606,1 |

730,1 |

842,7 |

947,4 |

Güter in Tonnen |

461 |

|

|

|

4567 |

|

|

|

|

10.392 |

11.736 |

14.503 |

15.773 |

15.878 |

17.342 |

Güter in Millionen Kilometer |

480 |

|

|

|

4655 |

|

|

|

|

13.060 |

15.797 |

21.773 |

24.090 |

23.319 |

26.647 |

|

1971 |

1972 |

1973 |

1974 |

1975 |

1976 |

1977 |

1978 |

1979 |

1980 |

1981 |

1982 |

1983 |

Passagiere in Tausend |

923,4 |

925,9 |

911,7 |

1032,2 |

1139,3 |

1087,8 |

1204,3 |

1223,4 |

1242,6 |

1216,3 |

1243,6 |

1286,7 |

1358,7 |

Passagiere nach Millionen Kilometer |

1073,1 |

1098,5 |

1119,6 |

1314,8 |

1489,8 |

1448,1 |

1585,6 |

1801,9 |

1847,7 |

2053,1 |

2129,7 |

2296,2 |

2307,1 |

Güter in Tonnen |

19.245 |

19.049 |

19.799 |

|

24.493 |

25.054 |

26.452 |

27.150 |

28.758 |

27.671 |

26.466 |

27.975 |

28.896 |

Güter in Millionen Kilometer |

29.719 |

29.229 |

30.757 |

|

52.586 |

50.459 |

67.800 |

62.334 |

67.345 |

67.271 |

65.514 |

72.617 |

72.120 |

Agrarflug

Eine Let Z-37 im Agrarflug der Interflug |

Eine L-60 bei der Schädlings-bekämpfung 1964 |

Eine L-60 im Einsatz 1958 |

Mi-8 bei der Walddüngung |

Agrarflieger beim Düngen über Forst |

Ein Kamow Ka-26 im Düngeeinsatz 1977 |

Entwicklung

Der Einsatz von Flugzeugen in der Land- und Forstwirtschaft wurde in Deutschland schon vor dem Zweiten Weltkrieg regelmäßig praktiziert. Die im Ergebnis der „sozialistischen Umgestaltung“ der Landwirtschaft entstandenen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) begünstigten durch ihre großen Flächen den Einsatz von Agrarflugzeugen.

Als erstes Agrarflugzeug der DDR wurde ab März 1957 die tschechoslowakische L-60 Brigadyr, eine Weiterentwicklung des Fieseler Storch, bei der „Wirtschaftsflugabteilung der Deutschen Lufthansa“ eingesetzt, die 1963 in der „Betriebsabteilung Agrarflug“ der Interflug aufging. Bereits ein Jahr zuvor waren mit einer Mráz K-65 von der tschechoslowakischen Agrolet Sprühversuche unternommen worden. Der Einsatz der L-60 wurde von mehreren schweren Unfällen überschattet. Von den 65 eingesetzten Flugzeugen mussten während des zehnjährigen Einsatzes 30 durch Flugunfälle abgeschrieben werden. Erst die Einführung ab 1967 der speziell für den Agrarflug entwickelten Z-37 Cmelak, ebenfalls aus tschechoslowakischer Produktion, führte zu einem massenhaften Einsatz von Agrarflugzeugen. Es entstanden die Agrochemischen Zentren, die den konzentrierten Einsatz der Agrarfliegerei zu Schädlingsbekämpfung, Düngung und Aussaat durchführten und jeweils über mehrere Einsatzflugplätze verfügten. 1967 wurde eine auf die besonderen Anforderungen des Agrarflugs zugeschnittene Flugschule am Flughafen Leipzig-Mockau gegründet, die 1977 in Betriebsakademie „Arthur Pieck“ umbenannt wurde. Bis zu ihrer Schließung im Jahr 1990 wurden an ihr über 400 Agrarpiloten – darunter auch einige aus befreundeten Staaten wie z. B. Vietnam – und etwa 600 Mechaniker ausgebildet.

Die Ablösung der Z-37 durch polnische Flugzeuge der Typen PZL-106 und PZL M18 Dromader gestaltete sich wegen konstruktiver Unzulänglichkeiten und teilweise erheblicher Fertigungsmängel problematisch, so dass die Z-37 länger als ursprünglich geplant betrieben werden mussten.

In den 1970er Jahren wurde der Einsatz von Agrarflugzeugen zur Waldbrandbekämpfung zunächst erprobt und ab 1976 erfolgreich durchgeführt, z. B. bei einem großen Waldbrand im Bezirk Cottbus im Jahre 1983. Im gleichen Zeitraum führte die zur Minderung der Folgen des Waldsterbens durchgeführte Kalkdüngung der Wälder im Süden der DDR zum verstärkten Einsatz von Hubschraubern. Da die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichten, wurde hier fliegendes Gerät aus der Sowjetunion, aber auch aus Bulgarien und Polen gechartert.

Die von der Interflug entwickelten Fähigkeiten (knapp 100.000 Flugstunden) wurden auch international als positiv eingeschätzt. So kam es auch zum Einsatz von Agrarfliegern aus der DDR in Ägypten, Bulgarien und der ČSSR. Ende der 1980er Jahre verfügte der Agrarflug der Interflug über etwa 280 einsatzbereite Fluggeräte und bearbeitete jährlich eine Fläche zwischen 4,2 bis 5,2 Millionen Hektar.

Leistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der im Bereich Agrarflug der Deutschen Lufthansa und der Interflug erbrachten Leistungen.

|

1960 |

1961 |

1962 |

1963 |

1964 |

1965 |

1966 |

1967 |

1968 |

1969 |

1970 |

1971 |

1972 |

1973 |

1974 |

1975 |

1976 |

1977 |

1978 |

1979 |

1980 |

1981 |

1982 |

1983 |

Bearbeitete

Fläche

1000 Hektar

Gesamt |

168 |

|

|

|

|

469 |

553 |

513 |

745 |

899 |

1330 |

1863 |

2131 |

2520 |

2766 |

3013 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Bearbeitete

Fläche

1000 Hektar

Düngung |

31 |

|

|

|

|

233 |

292 |

275 |

335 |

352 |

459 |

717 |

1087 |

950 |

1101 |

1320 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Bearbeitete

Fläche

1000 Hektar

Schädlings-

bekämpfung |

137 |

|

|

|

|

237 |

260 |

238 |

410 |

547 |

821 |

1115 |

1001 |

1570 |

1529 |

1531 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Flugstunden

1000 Hektar

Gesamt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

71083 |

76777 |

88089 |

92046 |

97791 |

98282 |

103653 |

85547 |

91964 |

Flugstunden

1000 Hektar

Düngung |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

48223 |

54183 |

60941 |

66468 |

72176 |

72273 |

74979 |

69013 |

77190 |

Flugstunden

1000 Hektar

Schädlings-

bekämpfung |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

22860 |

22594 |

27148 |

25576 |

26615 |

26009 |

26674 |

16534 |

14774 |

|

Andere fliegerische Bereiche

Die Interflug war auch im Bereich Industrie- und Bildflug tätig. Speziell ausgerüstete Flugzeuge, anfänglich Antonow An-2, später Let-410, wurde zur Vermessungs- und Dokumentationsaufgaben eingesetzt. Dabei wurden sowohl Luftbildaufnahmen in unterschiedlichen Spektren als auch geophysikalische Messungen zur Suche von Magnetfeldanomalien durchgeführt.

Besondere Bedeutung erlangte jedoch der Bereich Kranflug. Der Einsatz von Hubschraubern für Montagearbeiten in ansonsten schwer zugänglichen Gebieten, das schloss auch innerstädtische Bereiche ein, wurde im großen Maßstab praktiziert. Bekannt wurde vor allem der Hubschraubereinsatz bei der Streckenelektrifizierung der Deutschen Reichsbahn, größtenteils bei laufendem Betrieb.

Für den Bereich Industrie- und Bildflug wurde ein eigener Betriebsteil der Interflug geschaffen. Die wirtschaftlichen Strukturen in der DDR, besonders die Betriebsgrößen in Landwirtschaft und Industrie, und die straffe zentrale Führung begünstigten dabei die Entwicklung dieses Teils der Interflug deutlich. Andere Bereiche, wie das Rettungsflugwesen, wurden durch die Interflug im Gegensatz dazu nicht abgedeckt.

Für die Flugsicherung der DDR wurde 1957 die Hauptabteilung „Zivile Luftfahrt“ gegründet, 1961 die Abteilung „Zivile Flugsicherung“. 1962 wurde eine Flugsicherungszentrale (Area Control Center, ACC) in Schönefeld eingerichtet, 1969 ein ACC in Cottbus für den südlichen Teil der DDR. Der nördliche Teil wurde vom „Friedland ACC“ überwacht, das sich im NVA-Objekt Cölpin befand. Mit Wiederherstellung der deutschen Einheit übernahm 1990 die Bundesanstalt für Flugsicherung, die nach der Privatisierung 1993 in „Deutsche Flugsicherung“ umbenannt wurde, die Flugsicherungsdienste der Interflug.

Transportfliegergeschwader 44

Zu Irritationen führten immer wieder Flugzeuge des Transportfliegergeschwaders 44 der Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee in Marxwalde, da hier neben der Il-14, Il-18, Tu-134 und Il-62 auch Flugzeuge wie die Tu-124 oder Tu-154 eingesetzt wurden, die nie im Bestand der Interflug waren. Das Transportgeschwader 44 war ein Truppenteil der Nationalen Volksarmee der DDR, also eine rein militärische Einheit, und vom Aufgabenspektrum mit der Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums vergleichbar. Da bei einer ausschließlich militärischen Kennzeichnung und Registrierung Probleme bei der Gewährung von Überflug- und Landerechten zu erwarten waren, war es von Anfang an üblich, einen Teil der Flugzeuge mit Interflug-Bemalung und entsprechenden Kennzeichen zu versehen. Diese Flugzeuge gehörten während ihres Einsatzes beim TG-44 nicht zur Interflug, wurden jedoch gelegentlich bei Kapazitätsengpässen auf Strecken der Interflug eingesetzt. Ebenso war es üblich, dass Besatzungen des TG-44 zum Erreichen der vorgeschriebenen Flugstundenzahl im normalen Betrieb der Interflug flogen.

Gleiches trifft auf eine Antonow An-24 und zwei Tupolew Tu-134A zu, die vom MfS betrieben wurden.

Die drei Il-62M des TG-44 waren unter anderem wegen der beschränkten Startbahnlänge in Marxwalde stattdessen in Schönefeld stationiert.

Flugzeuge des MfS

In Schönefeld waren auch zwei Tu-134A mit den Luftfahrzeug-Kennungen DDR-SDH und DDR-SDI des Ministeriums für Staatssicherheit stationiert. Diese Maschinen flogen mit Interflug-Kennung und -lackierung. Offiziell heißt es heute, dass mit dem Auftritt als zivile Interflug-Maschinen leichter Überfluggenehmigungen zu bekommen waren. Sie wurden unter anderem für die Rückführung im Ausland straffällig gewordener DDR-Bürger verwendet. Halter der Maschinen war tatsächlich die Interflug, der auch die Wartung, Instandhaltung und technische Abfertigung oblagen.

Beide Maschine waren operationell dem Transportfliegergeschwader 44 der Luftstreitkräfte der NVA unterstellt. |

Hubschraubereinsatz bei der Elektrifizierung von Bahnstrecken 1981 |

Unglücke und Abstürze

Bis zur Einstellung des Flugverkehrs ereigneten sich acht schwere Unglücke/Abstürze, darunter die folgenden vier tödlichen Unfälle mit insgesamt 214 Toten:

- 14. August 1972 – Die Iljuschin Il-62 mit der Kennung DM-SEA der Interflug befand sich auf dem Flug von Berlin-Schönefeld nach Burgas in Bulgarien. In 8700 Metern Höhe bemerkte der Pilot ein Problem mit der Beweglichkeit des Höhenruders. Daraufhin wollte die Crew nach Berlin zurückkehren. Kurz darauf, etwa 30 Minuten nach dem Start in Berlin, stürzte die Maschine bei Königs Wusterhausen ab. Alle 156 Menschen an Bord starben. Grund war eine defekte Heißluftleitung, Teile des Hecks gerieten in Brand. Kurz vor dem Absturz brach das Heck ab, die Besatzung hatte keine Chance, das Flugzeug unter Kontrolle zu halten (siehe auch: Flugzeugkatastrophe von Königs Wusterhausen).

- 1. September 1975 – Die aus Stuttgart kommende Tupolew Tu-134 DM-SCD flog Messegäste nach Leipzig (Flug IF1107). Im Landeanflug auf den Flughafen Leipzig sank die Maschine bei schlechten Sichtbedingungen unzulässigerweise unter die Entscheidungshöhe von 60 Metern. Das Flugzeug kollidierte mit der Antenne des Middle Locators (LM) und stürzte ab. 23 der 29 Fluggäste sowie 3 Flugbegleiterinnen konnten nur noch tot geborgen werden. Ein weiterer Fluggast erlag später seinen Verletzungen.

- 26. März 1979 – Die Iljuschin Il-18D DM-STL stürzte kurz nach dem Start vom Flughafen Luanda in Angola ab. Leistungsabfall an einem Triebwerk führte dazu, dass die überladene Maschine bei den hohen Außentemperaturen keine Höhe gewinnen konnte. Sie zerschellte in einer Senke hinter der Startbahn. Mehrere Explosionen und Feuer zerstörten das Flugzeug völlig. Alle zehn Insassen kamen ums Leben.

- 17. Juni 1989 – Die Iljuschin Il-62 DDR-SEW rollte beim Start in Berlin-Schönefeld über die Startbahn hinaus, kollidierte mit Hindernissen und fing Feuer. Ursache war ein blockiertes Höhenruder. Zudem stellte der Flugingenieur versehentlich die Triebwerke ab, anstatt die Schubumkehr zu aktivieren. Bei dem Unglück kamen 20 der 113 Insassen sowie eine Person am Boden ums Leben. (siehe auch Flugzeugunglück am 17. Juni 1989 in Berlin-Schönefeld)

Weitere bedeutende Zwischenfälle

- Am 10. März 1970 versuchten Christel und Eckhard Wehage mit einer Pistole eine Antonow An-24, die von Berlin-Schönefeld nach Leipzig fliegen sollte, zu entführen und nach Hannover umzuleiten. Die Piloten, die sich im Cockpit einschlossen, täuschten Treibstoffmangel vor und gaben an nach Berlin-Tempelhof zu fliegen. Tatsächlich flog das Flugzeug zum Flughafen Berlin-Schönefeld zurück. Der Pilot wurde durch einen Schuss am Ohr verletzt. Als die Entführer bemerkten, dass sie nicht aus der DDR fliehen konnten, begingen sie an Bord Selbstmord.

- Am 22. November 1977 setzte die TU-134A DM-SCM hart auf der Landebahn in Berlin-Schönefeld auf. Die Tragflächen brachen ab, die Maschine überschlug sich, geriet aber nicht in Brand, so dass alle 81 Insassen mit dem Schrecken davonkamen. Die Maschine war eine der beiden, in denen der Autopilot versuchsweise für Landeanflüge nach der Kat. IIIa umgerüstet war. Beim simulierten Anflug nach diesem Verfahren konnte der Autopilot nicht abgeschaltet werden. Dadurch konnte das Flugzeug nicht abgefangen werden und ausschweben.

Zu einem schweren Zwischenfall kam es am 11. Februar 1991 beim Landeanflug des aus Berlin kommenden Airbus A310-304ET D-AOAC auf den Flughafen Moskau-Scheremetjewo: Der Fluglotse wies die Besatzung an, durchzustarten, da das vor dem Airbus gelandete Flugzeug die Landebahn noch nicht verlassen hatte. Während des in knapp 500 Meter Höhe eingeleiteten Durchstartmanövers griffen die Piloten in die Steuerung ein, ohne vorher den Autopiloten abzuschalten. Bei manuellen Steuereingriffen schaltet sich der Autopilot normalerweise ab, einzig im Durchstartmodus lässt er sich nicht „überdrücken“, was den Piloten allerdings nicht bewusst war. Als sie wenig später den Autopilot deaktivierten, hatte dieser das Flugzeug bereits bis zum Anschlag in Richtung „schwanzlastig“ vertrimmt. In der Folge ging das Flugzeug mit Maximalschub in einen steilen Steigflug über, bis es in 1300 Meter Höhe zum Strömungsabriss kam und das Flugzeug abkippte. Dieses nahezu senkrechte Aufbäumen und Abkippen wiederholte sich noch dreimal, bis die Piloten die extreme Vertrimmung der Höhenflosse als Ursache des Problems erkannten und die Trimmung korrigierten. Während dieser unbeabsichtigten Vertikalmanöver gewann der Airbus 310 aufgrund seines hohen Schub-Gewicht-Verhältnisses effektiv an Höhe. Zuletzt war er aus 3600 Meter Höhe abgekippt und den Piloten gelang es in ca. 2700 Metern Höhe, die Steuergewalt zurückzugewinnen. Bei diesem Vorfall wurde keiner der Insassen verletzt und auch das Flugzeug blieb unbeschädigt.

Interflug und das Ministerium für Staatssicherheit

Die Fluglinie und die Flughäfen selbst wurden durch die Hauptabteilung XIX (Verkehrswesen) des Ministeriums für Staatssicherheit MfS überwacht. Die Mitarbeiter der Passkontrolle (Hauptabteilung VI) des MfS in den Abfertigungshallen traten, wie auch anderswo üblich, in Uniform der Grenztruppen der DDR auf und bildeten die gesonderte Passkontrolleinheit. Sie hatten mit der unmittelbaren Betriebsführung der Interflug nichts zu tun. Seit Anfang der 1970er Jahre wurden auch fast alle Interflug-Flüge durch Flugsicherheitsbegleiter der Abteilung „Arbeitsgruppe des Ministers“ S (Bereich: militärisch-operative Spezialaufgaben) des MfS in zivil begleitet. Dies betraf auch die Flüge in Länder wie Polen und die Tschechoslowakei, mit denen Visumfreiheit bestand.

Generaldirektoren der Interflug oder DDR-Lufthansa

Name[18] |

Dienstzeit[18] |

Bemerkung |

Arthur Pieck |

1955–1960 |

Deutsche Lufthansa (DDR) |

Kurt Heiland |

1961–1970 |

Deutsche Lufthansa (DDR), danach Interflug |

Kurt Diedrich |

1970–1978 |

|

Klaus Henkes |

1978–1990 |

Generalleutnant der NVA |

Andreas Kramer |

1990–1991 |

in der Funktion eines Hauptgeschäftsführers |

|

Liquidation

|

Interflug nach Singapore |

Die Interflug verfügte im Jahr 1989 im Betriebsteil Verkehrsflug über 40 Flugzeuge, von denen jedoch nur die geleasten drei Airbus-Maschinen wirtschaftlich zu betreiben waren. Das Streckennetz hatte bereits 1983 eine Ausdehnung von 122.000 Kilometern erreicht, die Beförderungsleistung betrug in diesem Jahr 2,3 Milliarden Passagierkilometer bei 1,3 Millionen beförderten Fluggästen. Damit wies die Interflug eine beispielsweise mit Olympic Airways vergleichbare Größenordnung auf. Anfang 1990 stellte Interflug-Chef Klaus Henkes jedoch fest, dass bisher durch die Ticketpreise lediglich die Hälfte der Kosten gedeckt sei und somit erheblicher Subventionsbedarf bestehe.

Die Lufthansa bemühte sich um eine Kooperation mit der Interflug. Langfristig wurde eine Fusion in Aussicht gestellt und eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Dazu sollte die Lufthansa 26 Prozent des Kapitals der Interflug übernehmen, wie die Verkehrsminister beider deutscher Staaten am 30. April 1990 erklärten. Neben der Stärkung der eigenen Position im innerdeutschen Flugverkehr war es Absicht der Lufthansa, bei der sich abzeichnenden Öffnung osteuropäischer Luftverkehrsmärkte rechtzeitig vertreten zu sein. Am 1. Juli 1990, dem Vorabend des Inkrafttretens der Wirtschafts- und Währungsunion, erklärt sich der Vorstand der Lufthansa dazu bereit, 100 Prozent der Anteile der Interflug zu übernehmen. Erstes Ergebnis war die Übertragung der – wirtschaftlich mit A310 betriebenen – Langstrecken an die Lufthansa und der Einsatz von Interflug-Flugzeugen im Charter für die Lufthansa. Die Fusion von Lufthansa und Interflug wurde jedoch am 30. Juli 1990 durch das Bundeskartellamt abgelehnt. Der neue Chef Andreas Kramer hatte Anfang Juli festgestellt: „Wenn nichts passiert, droht uns der Konkurs.“ |

Logo der Interflug |

Zwischenzeitlich bemühte sich auch British Airways um eine Kooperation mit der Interflug. Das bisherige Monopol gemeinsam mit Air France und amerikanischen Fluggesellschaften für Flüge von und nach West-Berlin drohte im Zuge des sich abzeichnenden Beitritts der DDR zur Bundesrepublik zu entfallen, die vor der Deregulierung des europäischen Luftfahrtmarktes geltenden Beschränkungen verboten den Transport von Fluggästen auf innerdeutschen Strecken. Statt eines Einstiegs bei Interflug entschied sich British Airways jedoch für die Friedrichshafener Fluggesellschaft Delta Air.

Im November 1990 stellte die Lufthansa fest, dass Interflug jede Woche einen Verlust von 1 Million DM mache, insgesamt bestünde ein Defizit von 200 Millionen DM. Mit Beschluss der Treuhandanstalt vom 7. Februar 1991 wurde die Interflug liquidiert, nachdem einen Monat vorher noch der Flugbetrieb nach Israel aufgenommen worden war. Am 30. April 1991 führte die Tu-134 mit der Kennung D-AOBC den letzten Linienflug der Interflug nach Wien durch. Der Einsatz einer Dash-8 der Tyrolean im Wet-Lease in den Farben der Interflug trägt mehr episodischen Charakter. |

Ex-Interflug Airbus als 10+22 „Theodor Heuss“ in Diensten der Flugbereitschaft

Die A310 wurden an den Leasinggeber zurückgegeben und an die Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums verkauft. Mittlerweile nutzt die Flugbereitschaft die Maschinen für verschiedene Zwecke und in verschiedenen Ausführungen.

Der erste Airbus der Interflug mit der Kennung DDR-ABA, später D-AOAA, war bis 2011 das offizielle Regierungsflugzeug der Bundesrepublik Deutschland und flog unter der Kennung 10+21 Konrad Adenauer die Bundeskanzler zu Staatsbesuchen. Ersatzflugzeug war die zweite Maschine DDR-ABB, später D-AOAB, danach 10+22 Theodor Heuss. Hierfür wurde eine umfangreiche satellitengestützte Kommunikationsanlage installiert und eine spezielle, an die neuen Bedürfnisse angepasste Inneneinrichtung mit u. a. Kabinen mit Schlafplätzen und Dusche eingebaut. Zusatztanks im Frachtraum ermöglichten weltweite Langstreckenflüge.

Auch der dritte Airbus der Interflug DDR-ABC, später D-AOAC, fliegt nun mit der Kennung 10+23 Kurt Schumacher für die Flugbereitschaft, wurde aber nicht in ein spezielles VIP-Flugzeug umgebaut, sondern dient nach wie vor als Passagiermaschine dem Transport von Soldaten, hauptsächlich auf den „Linienflügen“ in die Vereinigten Staaten und Kanada.

Die restlichen Maschinen wurden entweder verkauft oder verschrottet. Lediglich die Il-18 Staffel konnte als Neugründung unter dem Namen Berline den Flugbetrieb bis 1994 weiterführen.

Auch der Bereich Wirtschaftsflug musste liquidiert werden, da mit der Neuordnung der Besitzverhältnisse in der Landwirtschaft und der Auflösung staatlicher Großbetriebe die Voraussetzungen sowohl für den Agrar- als auch den Kranflug entfielen. Die Berliner Spezialflug (BSF) führt gegenwärtig den Kranflug in wesentlich geringerem Umfang fort. |

Ex-Interflug Airbus als 10+22 „Theodor Heuss“ in Diensten der Flugbereitschaft |

|